ĪĪĪĪ╗▌ų▌ūį╦╬┤·ęįüĒ▒Ń╩ŪÅV¢|╬─╗»Į╠ė²ūŅ░l(f©Ī)▀_(d©ó)Ą─ų▌Ė«ų«ę╗Ż¼öĄ(sh©┤)┴┐▒ŖČÓĄ─Ģ°į║Ęų▓╝╔Į┤©ų«ķg����Ż¼╚ń═¼╗▌ų▌é„Įy(t©»ng)╬─╗»īÜÄņ└’Ą─ę╗ŅwĶŁĶ▓├„ųķŻ¼ī”╗▌ų▌╔ńĢ■Į╠ė²┼c╬─╗»Ą─░l(f©Ī)š╣«a(ch©Żn)╔·┴╦ųž┤¾Č°╔Ņ▀h(yu©Żn)Ą─ė░Ēæ���ĪŻŪÕ│§ĢrŲ┌����Ż¼ė╔ė┌Ģ°į║Ą├ĄĮ┴╦╣┘ĘĮĄ─ÅŖ(qi©óng)┴”ų¦│ų�����Ż¼╗▌ų▌Ė«Ė„┐hĢ°į║Ą├ęįčĖ├═░l(f©Ī)š╣���ĪŻŪÕ┐Ą╬§┴∙╩«ę╗─ĻŻ©1722Ż®����Ż¼Üw╔Ųų¬┐hīO─▄īÆį┌╗▌¢|ŲĮ╔ĮĮ©╬„ĮŁĢ°į║����Ż╗ė║š²Š┼─ĻŻ©1731Ż®Ż¼ų¬Ė«ģŪ║å├±▀wžS║■Ģ°į║ų┴╬„║■ė└ĖŻ╦┬é╚(c©©)��Ż¼Ė³├¹╗▌Ļ¢Ģ°į║Ż╗Ū¼┬Ī╩«─ĻŻ©1745Ż®▓®┴_ų¬┐h┐Ą╗∙╠’į┌┴_Ļ¢Į©ĄŪĘÕĢ°į║ĪŁĪŁėĻ║¾┤║╣S░Ńė┐¼F(xi©żn)│÷üĒĄ─Ģ°į║����Ż¼ųŲ│╔ę╗ÅłŪÕ┤·╗▌ų▌╚╦╬─ä┘Š░łDĪŻį┌╗▌│Ūģ^(q©▒)ś“¢|ĮųĄ└���Ż¼ę▓į°ėą▀^ę╗ū∙į┌╗▌ų▌Üv╩Ę╔Ž┼eūŃ▌pųžĄ─Ģ°į║Ī¬Ī¬ė^×æĢ°į║�����ĪŻ

├„│ńĄØĪČ╗▌Š░╚½łDĪĘųąĄ─Üw╔Ų┐h│Ū���ĪŻ ć└(y©ón)╦ć│¼ ĘŁ┼─

ĪĪĪĪÜw╔Ų┐hų¬┐hĻÉš▄░l(f©Ī)äėÓl(xi©Īng)╝Ø─╝ŠĶŻ¼┼dĮ©╗ž×æĢ°į║

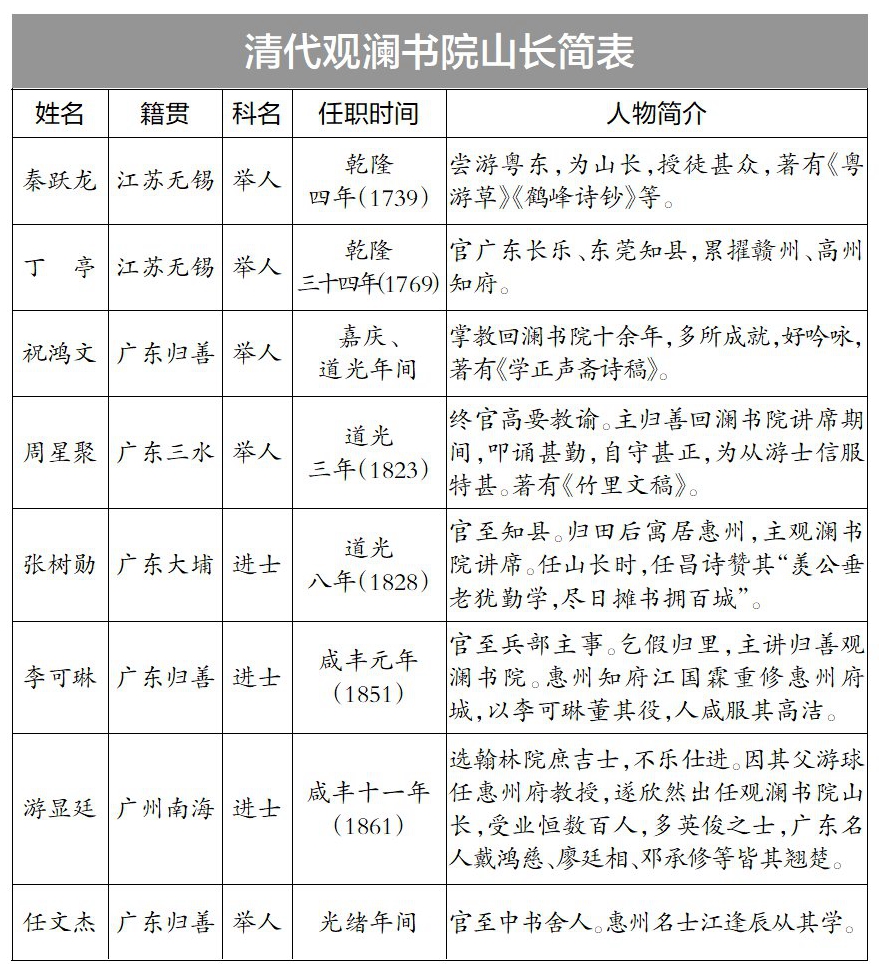

ĪĪĪĪė^×æĢ°į║╩Ū╗▌│Ū│²žS║■Ģ°į║═ŌĄ┌Č■ū∙╚╦╬─╦C▌═Ą─Ģ°į║���Ż¼╩╝Į©ė┌ŪÕŪ¼┬Ī╦──ĻŻ©1739Ż®Ż¼│§├¹╗ž×æ�Ż¼║¾Ė─├¹ė^×æĪŻō■(j©┤)Ū¼┬Ī╩«ę╗─ĻŻ©1746Ż®Üw╔Ų┐hų¬┐hģŪ╔ąėčū½ĪČ╗ž×æĢ°į║▒«ėøĪĘėø▌d����Ż¼Ģ°į║ų«╦∙ęį├³├¹Ī░╗ž×æĪ▒Ż¼┼c╦³╦∙╠ÄĄ─Ąž└Ē╬╗ų├ėąĻP(gu©Īn)�Ī��Ż╗ž×æĢ°į║ū°┬õį┌Üw╔Ų┐h│Ū═Ōų«╬„─ŽĘĮŽ“����Ż¼┼■ÓÅ╬„ų”ĮŁŻ©┼fųĘį┌Į±╗▌ų▌╩ąĄ┌Č■ųąīW(xu©”)Ż®�����Ż¼Ī░├¹į╗╗ž×æ┴xīW(xu©”)�Ż¼╔wšŽžS╦«ų«¢|Ž┬Ż¼╗žŲõ║ķ▓©���Ż¼ģRė┌²ł┤©���Ż¼Č°ūóųT║Żę▓Ī▒ĪŻ

ĪĪĪĪ╗ž×æĢ°į║Ąž╠Ä│Ū═Ō�����Ż¼’L(f©źng)Š░ā×(y©Łu)├└��Ż¼Łh(hu©ón)Š│ę╦╚╦����Ż¼Ž“üĒ╩ŪÜw╔Ų┐h│ŪĄ─ā×(y©Łu)ė╬ų«╠Ä�ĪŻŪÕŪ¼┬Ī╚²╩«╦──ĻŻ©1769Ż®╗▌ų▌ų¬Ė«└Ņ╠─ėąĪČ╝─╗ž×æĢ°į║ČĪ╔ĮķLĪĘįŖįŲŻ║Ī░─ŽĮ╝į°ėø▀^ļpņ║����Ż¼īꎓ╗ž×æį║└’ąąĪŻĄžŲ¦Ą½┬ä╔Į°BšZ����Ż¼ÅĮė─ļyėøę░╗©├¹ĪŻ┤║’L(f©źng)Į{ÄżšäĮø(j©®ng)╠Ä��Ż¼╩»Č”ŪÕčį┐Ņ┐═Ūķ���ĪŻå¢ėŹ╣┼ķ┼ŽŃ╗╩┬���Ż¼ų¬Š²ėąęŌīW(xu©”)¤o╔·Ī��ŻĪ▒├Ķīæ┴╦ŪÕ┤·Ū¼┬Ī─ĻķgĢ°į║Ą─ūį╚╗Łh(hu©ón)Š│�ĪŻ

ĪĪĪĪ╗ž×æĢ°į║║╬ĢrĖ─×ķė^×æĢ°į║�Ż¼╩Ę▌d▓╗įöĪŻō■(j©┤)Üw╔Ų┐hų¬┐hĢ°łDė┌Ą└╣Ō╚²─ĻŻ©1823Ż®ŲĖų▄ąŪŠ█×ķ╗ž×æĢ°į║╔ĮķL����Ż¼ų┴Ą└╣Ō░╦─ĻŻ©1828Ż®Åłśõäūų„ė^×æĢ°į║ųvŽ»���Ż¼┐╔═ŲöÓĢ°į║Ė─├¹Ą─Ģrķg«ö(d©Īng)į┌Ą└╣Ō╦──Ļų┴Ų▀─Ļų«ķgĪŻ

ĪĪĪĪ╗ž×æĢ°į║Ą─äō(chu©żng)Į©š▀ĻÉš▄�����Ż¼╩Ūę╗╬╗ŅHėą▒¦žō(f©┤)Ą─Üw╔Ų┐hų¬┐h����ĪŻŽ┬▄ćų«│§Ż¼ĻÉš▄╝┤ū½ĪČ╔W╚╬Ėµ│Ū┌“╬─ĪĘęį▒Ēą─ųŠ��Ż¼į╗Ż║Ī░Ę▓┤╦ę╗ĘĮ└¹▒ū�Ż¼äš(w©┤)Ų┌ÜŚ┴”┼d│²Ż╗Ę▓╬ę░┘ąš░▓╬Ż�Ż¼äš(w©┤)Ų┌Žżą─š³Š╚Ī���ŻĪ▒ĻÉš▄į┌Üw╔Ų┐h╚╬┬ÜŲ┌ķg�����Ż¼ū÷┴╦▓╗╔┘├±╔·īŹ(sh©¬)╩┬���Ż¼╚ńą▐┐śÜw╔Ų┐hīW(xu©”)īm���Ż¼╩Ķ┐ŻīW(xu©”)īmŃ·│žŻ¼ęį╩»õüŲ÷Üw╔Ų┐h│ŪĹā╚(n©©i)═ŌĄ└┬ĘĄ╚���ĪŻ

ĪĪĪĪäō(chu©żng)Į©╗ž×æĢ°į║╩ŪĻÉš▄į┌╚╬╔ŽĄ─ūŅ┤¾╩ų╣P�ĪŻ╦¹╔W╚╬ų«│§�Ż¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)╬╗ė┌░ū·QĘÕų«Ž┬Ą─·QĘÕ┴xīW(xu©”)▒ŲžŲ▓╗┐░Ż¼Ī░▓╗ūŃęį╚▌ČÓ╩┐Ī▒����Ż¼╦ņ░l(f©Ī)äėÓl(xi©Īng)╝Ø─╝ŠĶŻ¼┼dĮ©╗ž×æĢ°į║���ĪŻĢ°į║Į©│╔║¾��Ż¼ĻÉš▄╝┤ėå┴ó╗ž×æĢ°į║š┬│╠���Ż¼▓óčėŲĖ«ö(d©Īng)ĢrĄ─├¹╦▐Ūž▄S²ł×ķ╗ž×æĢ°į║╩ū╚╬╔ĮķLĪŻŪž▄S²łŻ©1690-1757Ż®���Ż¼ūų╔Į╣½Ż¼╠¢·QĘÕ�����Ż¼ĮŁ╠K¤oÕa╚╦Ż¼ćLŠÄūļĪČ╠Ų╦╬░╦┤¾╝ę╬─▀xĪĘĪČ╬ÕĮø(j©®ng)ŅÉūļĪĘČ°┬ä├¹ė┌╩└����ĪŻ

▌dė┌ŪÕŪ¼┬ĪĪČÜw╔Ų┐hųŠĪĘĄ─ė^×æĢ°į║łDĪŻ ć└(y©ón)╦ć│¼ ĘŁ┼─

ĪĪĪĪ×ķ╗▌ų▌┼Óė²│÷▓╗╔┘īW(xu©”)ąąŠŃ╝čÄX─Ž├¹╩┐

ĪĪĪĪę╗ū∙Ģ°į║╩Ūʱ│╔╣”����Ż¼ų„ę¬┐┤╔ĮķL╚╦▀x╩ŪʱėąĘų┴┐ĪŻ╔ĮķLéĆ╚╦Ą─īW(xu©”)ąg(sh©┤)╦╝Žļ║═▐kīW(xu©”)ĘĮßś��Ż¼ī”Ģ°į║ųT╔·Ą─īW(xu©”)śI(y©©)│╔┐ā╔§ų┴╬┤üĒŪ░═Š��Ż¼Č╝ėąų°ĻP(gu©Īn)µIąįū„ė├��ĪŻ

ĪĪĪĪ╗ž×æĢ°į║ūįäō(chu©żng)Į©ų«│§Š═ūóųžÄ¤┘Y�Ż¼╦∙ŲĖ╔ĮķLĮį│÷╔Ēā╔░±Ż©┼e╚╦Īó▀M(j©¼n)╩┐Ż®�ĪŻŪÕŪ¼┬Ī─ĻķgŻ¼ś“╬„ėą╗▌Ļ¢Ģ°į║��Ż¼ś“¢|ėą╗ž×æĢ°į║����Ż¼ā╔ū∙Ģ°į║▓ó┴ó╬„║■����Īó·QĘÕų«ķg����Ż¼╗▌│Ūę╗Ģr│╔×ķ├¹╩┐╦C▌═ų«ĄžĪŻ

ĪĪĪĪĻÉš▄╚ź╚╬║¾��Ż¼Üw╔Ų┐h├±į┌╗ž×æĢ°į║×ķ╦¹įO(sh©©)┴ó╔·ņ¶ęį╝o(j©¼)─Ņ�����ĪŻĻÉš▄Ą─└^╚╬š▀╩Ūī”╗ž×æĢ°į║ę▓ėąųž┤¾žĢ½I(xi©żn)Ą─ģŪ╔ąėč�ĪŻģŪ╔ąėčŻ¼ūų┘eŲŅ����Ż¼╠¢╩Ū▄ÄŻ¼ĮŁ╠K╚ńĖ▐╚╦�Ż¼Ū¼┬ĪŲ▀─ĻŻ©1742Ż®╚╬Üw╔Ų┐hų¬┐hĪŻŽÓī”ė┌ĻÉš▄Ą─äō(chu©żng)Į©ų«╣”�����Ż¼ģŪ╔ąėčī”Ģ°į║Ą─žĢ½I(xi©żn)ų„ę¬╩Ūį÷ų├Ģ°į║ĖÓ╗Ż¼ĮŌøQ┴╦Ģ°į║Ą─▐kīW(xu©”)Įø(j©®ng)┘M(f©©i)�ĪŻ

ĪĪĪĪŪÕ╝╬æcČ■╩«╬Õ─ĻŻ©1820Ż®Ż¼╗▌ų▌ų¬Ė«└ŅøVį÷ą▐ė^×æĢ°į║����Ż¼Ī░ęį╝Ø╩┐ŠĶą▐╬─ķwŃy╩«ėÓĮ┤¾╝ėą▐ų╬��Ż¼▓óį÷ų■Ģ°╔ß╩«ėÓķgĪ▒�����ĪŻ╠½ŲĮ╠ņć°▀\(y©┤n)äėŲ┌ķg���Ż¼ĖÓ╗ŽżöĄ(sh©┤)▒╗╣┘Ė«┼▓ė├ū„▄Ŗ┘M(f©©i)�����ĪŻæ(zh©żn)ĀÄĮY(ji©”)╩°║¾��Ż¼ė^×æĢ°į║ĖÓ╗Ī░╩Ä╚╗¤o┤µ�����Ż¼╚ļį║š▀╦ņėą╩│žÜų«ć@Ī▒����Ż¼Ī░į║ā╚(n©©i)ł╠(zh©¬)śI(y©©)Ą▄ūė┴╚┴╚¤oÄū╚╦Ī▒ĪŻ

ĪĪĪĪ═¼ų╬╩«Č■─ĻŻ©1873Ż®Üw╔Ų┐hų¬┐h╚~┤¾═¼Ž“Ól(xi©Īng)╝Ø░l(f©Ī)Ų䱊Ķ�����Ż¼Å═(f©┤)ų├ė^×æĢ°į║ĖÓ╗��ĪŻė╔ė┌Üv╚╬╗▌ų▌ų¬Ė«�ĪóÜw╔Ų┐hų¬┐hĄ─ųžęĢŻ¼ė^×æĢ°į║▐kīW(xu©”)Įø(j©®ng)┘M(f©©i)Ą─ų„ī¦(d©Żo)ÖÓ(qu©ón)šŲ┐žį┌╣┘Ė«╩ųųą����Ż¼╩╣Ą├Ģ°į║Ą─žö(c©ói)š■üĒį┤▌^×ķ┐╔┐┐║═│õįŻŻ¼ę“Č°┐╔ęį▌^ĘĆ(w©¦n)Č©ķLŲ┌ĄžĀI▐kŽ┬╚ź���ĪŻ

ĪĪĪĪė^×æĢ°į║ūįŪ¼┬Ī╦──ĻŻ©1739Ż®äō(chu©żng)▐kŲ�����Ż¼ų▒ĄĮ╣ŌŠwČ■╩«Š┼─ĻŻ©1903Ż®Ė─×ķÜw╔Ų┐hĖ▀Ą╚ąĪīW(xu©”)╠├ų╣�Ż¼Ū░║¾100ČÓ─Ļ╬┤į°ķgöÓ����Ż¼┐╔ĘQų«×ķ╗▌│Ū▀B└m(x©┤)▐kīW(xu©”)ĢrķgūŅķLĄ─Ģ°į║ų«ę╗�ĪŻĘĆ(w©¦n)Č©Ą─▐kīW(xu©”)Łh(hu©ón)Š│ę▓ūīė^×æĢ°į║║±Ęe▒Ī░l(f©Ī)��Ż¼×ķ╗▌ų▌┼Óė²│÷▓╗╔┘īW(xu©”)ąąŠŃ╝čĄ─ÄX─Ž├¹╩┐��Ż¼▒╗ūu(y©┤)×ķĪ░ĶF╣Pė∙╩ĘĪ▒Ą─Óć│ąą▐�����ĪóįŖ╚╦ĮŁĘĻ│ĮĄ╚�Ż¼Įį│÷ūįė^×æĢ°į║�����ĪŻ

ĪĪĪĪ1928─ĻÜw╔Ų┐hĖ▀Ą╚ąĪīW(xu©”)╠├Ė─×ķ╗▌Ļ¢┐h┴óĄ┌ę╗ąĪīW(xu©”)

ĪĪĪĪŪÕ╣ŌŠwČ■╩«Š┼─ĻŻ©1903Ż®��Ż¼┐Ų┼eųŲČ╚ÅU│²�����Ż¼ė^×æĢ°į║░┤ššŪÕš■Ė«ŅC▓╝Ą─ĪČūÓČ©ąĪīW(xu©”)╠├š┬│╠ĪĘĖ─▐k×ķÜw╔Ų┐hĖ▀Ą╚ąĪīW(xu©”)╠├���Ż¼╩ū╚╬ąŻķLūŻ╝╬Žķ�ĪŻūŻ╝╬Žķ���Ż¼ūų╩Ęķį����Ż¼╣ŌŠwČ■╩«─ĻŻ©1894Ż®┼e╚╦Ż¼×ķÜw╔Ų┐hĖ▀Ą╚ąĪīW(xu©”)╠├į÷įO(sh©©)öĄ(sh©┤)īW(xu©”)����ĪóėóšZĄ╚īW(xu©”)┐ŲĪŻūŻ╝╬Žķ╦──Ļ║¾ę“╣╩╚ź┬Ü���Ż¼Įė╚╬š▀ūŻæcŽķ╩Ū╦¹Ą─Ą▄Ą▄�ĪŻ

ĪĪĪĪūŻæcŽķ��Ż¼ūųįŲß»��Ż¼╣ŌŠwČ■╩«╚²─ĻŻ©1897Ż®░╬žĢ����Ż¼Ä¤Å─┴║Č”ĘęĪóųņę╗ą┬Ą╚├¹╚Õ���Ż¼ę▐śI(y©©)ÅVč┼Ģ°į║�Ż¼ČžŲĘ║±īW(xu©”)�����Ż¼ė╚╔Ņė┌Įø(j©®ng)īW(xu©”)Ż¼ų„│ųė^×æ╩«ėÓ─Ļ����Ż¼│╔┐āņ│╚╗ĪŻ1921─Ļ�Ż¼═¼śė╩Ūę▐śI(y©©)ė┌ÅVč┼Ģ°į║Ą─┴║║Ų╬─Įė╚╬ąŻķLĪŻ

ĪĪĪĪ1928─Ļ���Ż¼Üw╔Ų┐hĖ▀Ą╚ąĪīW(xu©”)╠├Ė─×ķ╗▌Ļ¢┐h┴óĄ┌ę╗ąĪīW(xu©”)Ż¼äeĘQĪ░ė^×æąĪīW(xu©”)Ī▒����ĪŻīW(xu©”)ąŻšn│╠įO(sh©©)ų├į÷╝ė┴╦╔╠śI(y©©)Īó궜Ę���Īóä┌ū„���Īó¾wė²ĪółD«ŗ����Īóąl(w©©i)╔·Ą╚┐Ų��Ż¼īW(xu©”)ąŻęÄ(gu©®)─Żę▓ė╔╦─éĆ░Ó░l(f©Ī)š╣ĄĮŲ▀éĆ░Ó�Ż¼īW(xu©”)╔·Č■░┘ČÓ╚╦����ĪŻ

ĪĪĪĪ┴║║Ų╬─ų╬ąŻć└(y©ón)ųö(j©½n)Ż¼╠Ä╩┬╣½š²���Ż¼Ą└╬─▓óųž��Ż¼Ė³ą┬įO(sh©©)éõ��Ż¼š¹├CąŻ╝o(j©¼)��Ż¼╝żäŅŽ“╔Ž����Ż¼Ėę×ķ╚╦Ž╚����Ż¼╩╣īW(xu©”)ąŻ│»ÜŌ┼Ņ▓¬Ż¼¤ßÜŌ“v“v���Ż¼│╔×ķīW(xu©”)ūėŽ“═∙Ą─ĄžĘĮ�����ĪŻš²╚ńąŻĖĶ╦∙│¬Ą──Ūśė�Ż¼Ī░Ū░┼RѶ╦«║¾·QĘÕŻ¼░ļ┤Õ░ļ└¬ņ`ÜŌńŖ��ĪŻ╦─ĘĮĄ▄ūėļSŽÓųžĪŁĪŁ─Ļ─Ļ╠ę└Ņ▒MĘęĘ╝Ī▒�����ĪŻ┴║║Ų╬─╚╬ąŻķLę╗┬ÜķL▀_(d©ó)╩«Š┼─Ļ��Ż¼╩ŪįōąŻėą╩ĘęįüĒ╚╬ąŻķL┬Üäš(w©┤)ĢrķgūŅķLĄ─ę╗╬╗����ĪŻ

ĪĪĪĪ1940─Ļ┤║�����Ż¼╚╬ų┘ėóĮė╚╬ąŻķL��ĪŻ─ŪĢrš²╠Äį┌┐╣╚šæ(zh©żn)ĀÄŲD┐ÓĢr┐╠��Ż¼įŁąŻųĘ▒╗¢|ĮŁė╬ō¶ųĖō]╦∙š╝ė├����Ż¼īW(xu©”)ąŻ░ßų┴·QĘÕµé(zh©©n)Ą┌┴∙▒Żć°├±īW(xu©”)ąŻŻ©¼F(xi©żn)Ą┌╦─ąĪīW(xu©”)Ż®���Ż¼īW(xu©”)ąŻĖ─├¹×ķĪ░╗▌Ļ¢┐h·QĘÕµé(zh©©n)ųąą─ć°├±īW(xu©”)ąŻĪ▒�ĪŻė╔ė┌æ(zh©żn)üyŻ¼īW(xu©”)ąŻę╗ŪąĘŪ│Ż║å┬¬����Ż¼╔§ų┴▀Bšn▒Šę▓¤oĘ©╝░Ģr╣®æ¬(y©®ng)ĪŻ

ĪĪĪĪ┐╣╚šæ(zh©żn)ĀÄä┘└¹║¾����Ż¼ūT╠ņšõĪó³Sśsæc�����Īó└ŅäŅĄ╚Įė└m(x©┤)╚╬ąŻķL�����Ż¼1948─Ļęū├¹×ķ╗▌Ļ¢┐h┐h│Ūµé(zh©©n)ųąą─ć°├±īW(xu©”)ąŻ���ĪŻ

ĪĪĪĪ1950─ĻŪ’����Ż¼īW(xu©”)ąŻĖ─├¹×ķ╗▌ų▌µé(zh©©n)Ą┌Č■ąĪīW(xu©”)Ż©╝┤Į±╗▌ų▌╩ąĄ┌Č■ąĪīW(xu©”)Ż®ĪŻ1968─Ļ��Ż¼īW(xu©”)ąŻ░ߥĮ╗▌ų▌╩ą╚AāSųąīW(xu©”)����Ż¼ėųė┌1978─Ļ░ߥĮ╗▌ų▌╩ąĄ┌┴∙ųąīW(xu©”)│§ųą▓┐Ż©įŁ╩«ąĪąŻųĘŻ®ĪŻų┴1995─Ļ┤║�����Ż¼Č■ąĪ░ß╚ļ¼F(xi©żn)ųĘĪ¬Ī¬╗▌│Ūģ^(q©▒)╦■ūą║■┬Ę38╠¢����Ż¼ĮY(ji©”)╩°┴╦░ļéĆČÓ╩└╝o(j©¼)üĒČÓ┤╬░ß▀wĄ─Üv╩ĘĪŻ

ĪĪĪĪ▀@╦∙ę┘┴ó╬„ų”ĮŁ┼ŽĄ─░┘─Ļ├¹ąŻ�Ż¼╩ó╦źŲ┬õŻ¼╦─ęūąŻųĘ���Ż¼╦─ōQąŻ├¹Ż¼▓╗ūāĄ─╩Ū╗▌ų▌╚╦ī”ė^×æĢ°į║�Īóė^×æąĪīW(xu©”)─ŪĘ▌│┴ĄķĄķĄ─ĻP(gu©Īn)É█ĪŻ

ĪĪĪĪŻ©ć└(y©ón)╦ć│¼Ż®