ЁЁЁЁдЫ(biЈЁo)ю}ЃК

ЁЁЁЁНвУийeХd№^БЎПЬУмДa ЬНгЛнжнйeХdХcПЦХe

ЁЁЁЁЁООепАДЁП

ЁЁЁЁЛнжнздЙХЮФяL(fЈЅng)ХdЪЂ����ЃЌиSКўјдК�����ЁЂйeХd№^���ЁЂwЩЦW(xuЈІ)m�ЁЂќSЪЯјЪвЁЁп@аЉЛђЙйоkЛђУёоkЕФјдК��ЁЂW(xuЈІ)ЬУЕШНЈжўпzЎa(chЈЃn)���ЃЌЪЧЛнжнЙХДњНЬг§і(chЈЃng)ЫљЕФживЊНMГЩВПЗж�����ЃЌІ(duЈЌ)ЛнжнШЫВХНЬг§ЁЂW(xuЈІ)аg(shЈД)баОП���ЁЂФ§ОлКЭК№B(yЈЃng)ЛнжнШЫЮФОЋЩёЦ№жјживЊзїгУ�����ЁЃ

ЁЁЁЁЦфжа���ЃЌйeХd№^ЪЧФПЧАV|ЪЁШ(nЈЈi)Аl(fЈЁ)ЌF(xiЈЄn)ВЂБЃДцЭъКУ��ЁЂЧвжБНгХcЙХДњПЦХeжЦгаъP(guЈЁn)ЕФНЈжўжав(guЈЉ)ФЃзюДѓЕФвЛзљ�����ЁЃЫќНЈгкЧхЕРЙтАЫФъЃЈ1828ФъЃЉ�ЃЌзїщЙХДњПЦХeжЦЖШЯТЕФЎa(chЈЃn)Юя�ЃЌЧАКѓщПЦХeЗўе(wЈД)СЫАЫЪЎЖрФъЃЌдкйYжњЛнжнW(xuЈІ)згЊ(yЈЉng)д��ЁЂХр№B(yЈЃng)ШЫВХ����ЁЂеёХdЮФНЬЕШЗНУцАl(fЈЁ)]СЫВЛаЁЕФзїгУЁЃ

ЁАбчЯЏЁБЩЯ�ЃЌЪПзгвЛЦ№ЁАДѓПьЖфюUЁБ

ЁЁЁЁыSжјПЦХeжЦЖШЕФUГ§ЃЌйeХd№^вВбЭ]дкvЪЗЕФщLКгжа���ЁЃ2011Фъ�����ЃЌЛнжнЪаЂг(dЈАng)йeХd№^аоЭ(fЈД)ећжЮЙЄзї����ЃЌаоПп^ГЬжаЃЌ№^Ш(nЈЈi)пzСєЕФЁЖйeХd№^БЎгЁЗЁЖйeХd№^lМsЁЗ�����ЁЂЭЌжЮЖўФъЃЈ1863ФъЃЉЖўдТБЎгКЭЧхаћНy(tЈЏng)Ш§Фъ(1911Фъ)ЮхдТБЎгЕШЫФЭЈЪЏПЬЕУвдЭзЩЦБЃДц���ЁЃЧхШAДѓW(xuЈІ)НЈжўW(xuЈІ)дКъжОШAНЬЪкдкПМВьйeХd№^ЕФr(shЈЊ)КђдјЬсГі��ЃЌ№^Ш(nЈЈi)БЃДцЭъКУЕФЪЏПЬБЎг����ЃЌЪЧФПЧАжајрl(xiЈЁng)ЭСНЈжўжазюФмЗДгГПЦХeжЦЖШЕФ(shЈЊ)ЮяжЎвЛ�ЃЌЪЎЗжефйFЁЃ

ЁЁЁЁФмЕУЕНъжОШAНЬЪкШчДЫЪЂй����ЃЌБЎгЕНЕзгфСЫаЉЪВУД����ЃПЭИп^БЎг�����ЃЌЮвгжФмђзЗЫнаЉЪВУДvЪЗЙЪЪТ��ЃП

ЕРЙтАЫФъЃЈ1828ФъЃЉйeХd№^lМsБЎг

ЁЁЁЁвдЁАйeХdЖYЁБ аћЁАз№щLЩайtЁБ

ЁЁЁЁЛнжнйeХd№^щЎ(dЈЁng)r(shЈЊ)ЛнжнИЎЮЈвЛн^Опв(guЈЉ)ФЃ���ЁЂЙмРэзюЭъЩЦЃЌЃщПЦХeЗўе(wЈД)ЕФЩчў(huЈЌ)НMП�ЁЃЁАйeХdЁБвЛд~��ЃЌЪМвЁЖжмЖYЁЄЕиЙйЁЄДѓЫОЭНЁЗЁАвдрl(xiЈЁng)Ш§ЮяНЬШfУёЖјйeХdжЎЁБ����ЁЃЁАйeХdЁБжЎвт��ЃЌјШ(nЈЈi)жTЖрW(xuЈІ)епвбгаъUЪі�����ЃЌгаW(xuЈІ)епеJ(rЈЈn)щйeХdў(huЈЌ)ЪЧЧхДњГіЌF(xiЈЄn)ЕФвЛЗNУёщgжњW(xuЈІ)����ЁЂжњПМНMП���ЁЃШAФЯоr(nЈЎng)I(yЈЈ)ДѓW(xuЈІ)юЦЗ(yЈu)ВЉЪПдкЦфЁЖЧхДњНЮїйeХdНMПЬНЮіЁЗжаеJ(rЈЈn)щЃЌЧхМЮc����ЁЂЕРЙтГЏr(shЈЊ)ЦкЃЌщйYжњЪПзг

ЂМгqПЦПМ���ЁЂрl(xiЈЁng)д����ЁЂў(huЈЌ)д���ЁЂжTиГЏПМЕШ����ЃЌИїЕиХdЦ№СЫБЖрЕФПЦХeў(huЈЌ)ЩчНMП����ЃЌЗQЁАйeХdНMПЁБЁЃйeХd№^ЁЖйeХd№^БЎгЁЗврУїД_гнd��ЃЌЦфгЩИїрl(xiЈЁng)МЪПзhжУйeХd№^зтйJЩњЯЂЃЌщЪПзгпM(jЈЌn)ЩэйpЕф�����ЃЌ(shЈЊ)щйeХdНMП����ЁЃ

ЁЁЁЁў(jЈД)ЁЖйeХd№^БЎгЁЗЧАбдЃКЁАЮвwвиИїрl(xiЈЁng)МЪП���ЃЌзhжУйeХd№^зтйJЩњЯЂ�ЃЌщЪПзгпM(jЈЌn)ЩэЁЁЮФяL(fЈЅng)еёЖјЪПтЩь�ЃЌНдгкЪЧКѕдквгЁ���ЃЁБ№^Ш(nЈЈi)ЕФЁЖйeХd№^lМsЁЗађбдвВгнdЃКЁА№^ю~йeХd�����ЃЌвдяйeХdжЎйM(fЈЈi)ЖјУћ����ЃЌЫљвдю(lЈЌ)ЪПзгЖјХdЮФНЬвВ�����ЁЃЁБгЩДЫПЩЕУжЊ�ЃЌйeХd№^ЪЧгЩwЩЦИїрl(xiЈЁng)МЪПМЏйYЃЌвдЮФНЬХdАюЖјНЈ���ЃЌЃщTщйYжњПhжаЪПзг

ЂМгПЦХeПМд�ЁЃ

ЁЁЁЁдкйeХd№^ДѓЬУШ(nЈЈi)���ЃЌгаЙйTХcйeПЭЯрЛЅзївОЕФЫмЯё����ЃЌп@ЪЧЧхДњЙйTщ

ЂМгрl(xiЈЁng)дЕФЩњTХeааЕФЫЭeЕфЖYЁАйeХdЖYЁБЕФЦфжавЛ(gЈЈ)ВНѓE�ЁЃХfr(shЈЊ)ЕиЗНЙйЗТЙХрl(xiЈЁng)яОЦжЎЖYЃЌдO(shЈЈ)бчеаД§Њ(yЈЉng)ХeжЎЪП�ЃЌж^жЎйeХdЁЃйeХdЖYЗжщЫЭаа���ЁЂрl(xiЈЁng)я���ЁЂЖYxКЭОшжњЃЌЪЧЎ(dЈЁng)r(shЈЊ)аћP(yЈЂng)ПЦХeжЦЖШГчИпадЕФxЪН�ЃЌдкгкаћP(yЈЂng)з№щLЩайtЕФЕРЕТРэг^Фю�ЃЌвrЭаГіЊ(yЈЉng)депЕФsЙтХcИпйF����ЃЌпM(jЈЌn)ЖјПЩU(kuЈА)ДѓПЦХeІ(duЈЌ)sвЋрl(xiЈЁng)РяЁЂЙтзквЋзцЕФгАэ����ЁЃ

ЁЁЁЁдкЁЖжајЗНжО

ВјЁЗЫљфЕФЕиЗНжОжа�ЃЌІ(duЈЌ)ЁАйeХdЖYЁБЗQж^МАОпѓwШ(nЈЈi)ШнЩдгаВюЎЃЌЦфжажБНгЗQщЁАйeХdЁБЕФЕиЗНжОга71ЗN���ЃЌЗQщЁАйeХdЖYЁБЕФга28ЗN����ЃЌСэга22ЗNЕиЗНжОжаЕФйeХdЖYЪЧжИЫљгаПЦХeЫЭeЕфЖYвдМАщжаХeепХeоkЕФcзЃбчў(huЈЌ)�����ЃЌга10ЗNЕиЗНжОtеJ(rЈЈn)щйeХdЖYАќРЈрl(xiЈЁng)�ЁЂў(huЈЌ)дЩ(gЈЈ)М(jЈЊ)eЕФЫЭeЕфЖYЃЌДѓВПЗжЕиЗНжОгнdЁАйeХdЖYЁБЪЧжИИЎ���ЁЂжнПhЕиЗНЙйщ

ЂМгрl(xiЈЁng)дЕФПЦХeЩњTХeааЕФЫЭeЕфЖY��ЁЃ

ЁЁЁЁЧхЙтОwЁЖЛнжнИЎжОЁЗЕШЪЗМЎвВгнd����ЃЌгЩЕиЗНЙйЗНжїЇ(dЈЃo)ЃЌгаъP(guЈЁn)йeХdЖYxЖјХeааЕФЁАрl(xiЈЁng)яОЦЖYЁБ�����ЃЌЦфФПЕФдкгкаћP(yЈЂng)з№щLЩайtЕФЕРЕТРэг^Фю���Ё��ЃЛнжнжЊИЎГЬКЌеТЫљзЋЕФЁЖйeХdЪОЁЗвВдМ(xЈЌ)гнdСЫйeХdЖYХeоkЕФr(shЈЊ)щg�ЁЂЕиќc(diЈЃn)МА

ЂМгШЫT�ЁЂЌF(xiЈЄn)і(chЈЃng)ВМжУЁЂЖYЙ(jiЈІ)ЕШШ(nЈЈi)Шн�ЁЃ

ЁЁЁЁдкйeХd№^Ш(nЈЈi)ЧхЭЌжЮЖўФъЃЈ1863ФъЃЉМАаћНy(tЈЏng)Ш§ФъЃЈ1911ФъЃЉЩЭЈБЎгжаЃЌгнdСЫБОў(huЈЌ)ГіЯЂЬЋЩй�����ЃЌйpЕф��ЁЂьыЕф���ЁЂйeХdОуoФНoАl(fЈЁ)���ЃЌрl(xiЈЁng)ў(huЈЌ)д���ЁЂйeХdЁЂОЉйM(fЈЈi)ИХКЭЃжЙЕШ�ЁЃ

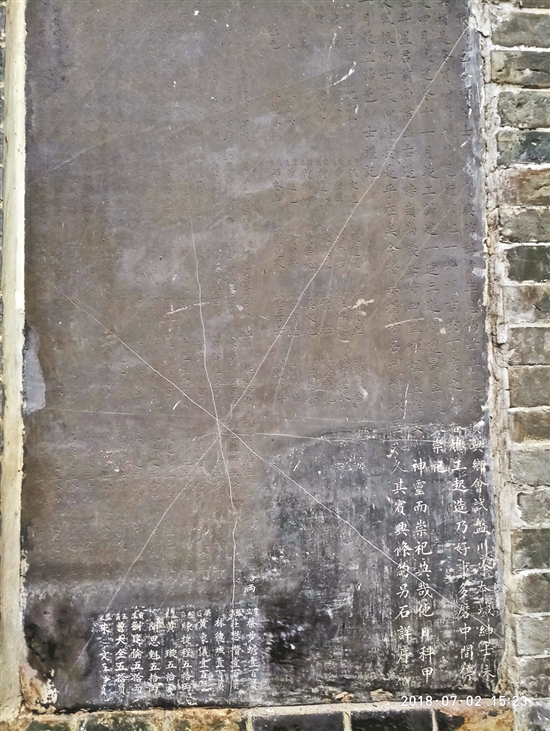

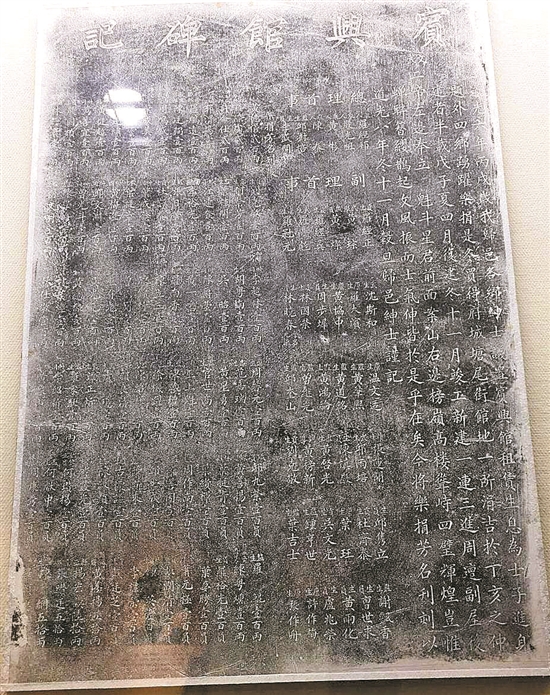

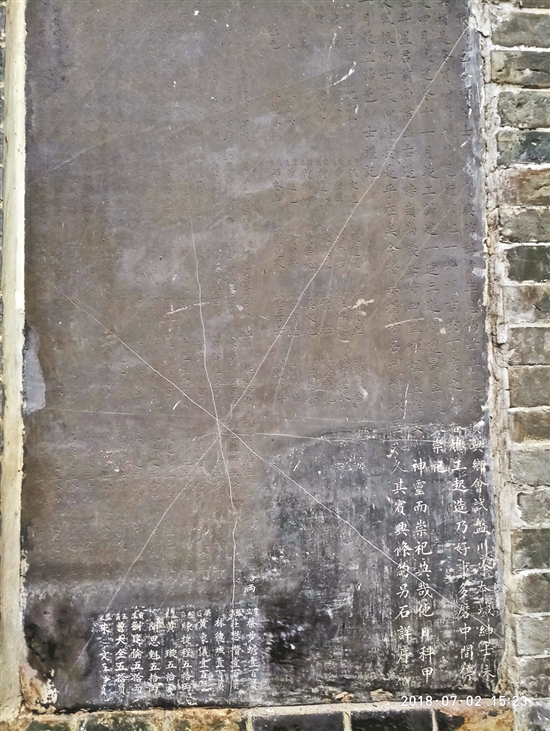

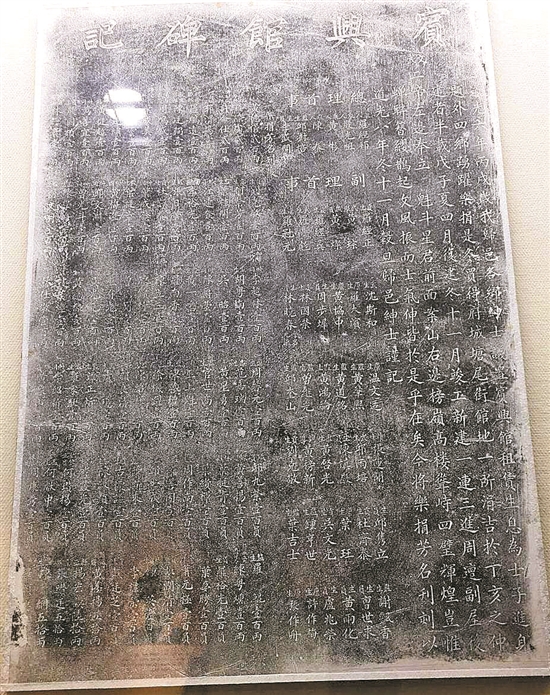

йeХd№^БЎг

ЁЁЁЁЙмРэжЦЖШ ЙЋщ_ЭИУї

ЁЁЁЁЧхЕРЙтАЫФъЃЈ1828ФъЃЉЁЖйeХd№^БЎгЁЗшЧЖдкйeХd№^жаТЗвЛпM(jЈЌn)ЬьОЎХдНЈжўІѓwЃЌБЎИп125РхУз��ЃЌ62РхУз���ЃЌБЎЮФПЌјиQХХЃЌФПЧАПЩБцеJ(rЈЈn)Мs155зжЃЈВЛКЌОшПюУћЮЃЉ�ЁЃ

ЁЁЁЁдкБЎЮФЩЯЕФОшПюУћЮжаЃЌгнdжјПРэЪзЪТ6УћМАИБРэЪзЪТ36Ућ�����ЃЌКѓУцС_СаЕФОшуyЗНУћф�����ЃЌЗВОшЫСЪАЩуyвдЩЯ�ЃЌПЩвфепгатдЩњ��ЁЂиЩњ��ЁЂЩњT���ЁЂБO(jiЈЁn)Щњ84ШЫЃЌЖМСєгаЗМУћ���ЁЃ

ЁЁЁЁп@KБЎгРяАќКЌСЫЙХДњЪПзгПМШЁЙІУћЧАЕФЗQж^�ЃЌШчтдЩњ�����ЁЂЩњTЪЧауВХЯђЙйЪ№ГЪЮФr(shЈЊ)ЕФздЗQЃЈУїЧхr(shЈЊ)ЦкжнПhW(xuЈІ)ЗQЁАвитдЁБ�����ЃЌЫљвдауВХвВНаЁАвитдЩњЁБЛђЁАУЏВХЁБЃЉ�ЃЛБO(jiЈЁn)ЁЂиЩњtвбЪЧјМвШЫВХ����ЃЌЦфжаиЩњЪЧПЦХer(shЈЊ)ДњЬєпxИЎЁЂжн�ЁЂПhЩњTжаГЩПЛђйYИё(yЈu)Ўеп�ЃЌЩ§ШыОЉјзгБO(jiЈЁn)зxјЕФЪПзгЃЈЧхДњиЩњ��ЃЌeЗQЁАУїН(jЈЉng)ЁБЃЉ�����ЃЛБO(jiЈЁn)ЩњЪЧјзгБO(jiЈЁn)ЃЈЙХДњзюИпW(xuЈІ)ИЎЃЉЕФW(xuЈІ)Щњ����ЁЃздЧхэжЮЫФФъ(1647Фъ)Ц№ЃЌиЩњПМШЁКѓПЩвдгкДЮФъЭЂд���ЃЌЭЂдКЯИёБуПЩвдфгУщЦпЦЗОЉЙйЛђжЊПhЁЃ

ЁЁЁЁФБЎгЫљСаЕФПРэЪзЪТ��ЁЂИБРэЪзЪТМАОшуyШЫTУћЮПЩв�����ЃЌЎ(dЈЁng)r(shЈЊ)ЕФйeХd№^вб(shЈЊ)ааЙЋщ_ЭИУї�ЁЂщ_ЗХЕФдtЃЌЦфН(jЈЉng) IЙмРэвВЪЧгаНMП��ЁЂгаЙмРэжЦЖШЕФ���Ё�����ЃЁЖйeХd№^lМsЁЗБЎгжа��ЃЌзКѕАЫlЖМЪЧъP(guЈЁn)гкйeХd№^Н(jЈЉng) IЙмРэЗНУцЕФжЦЖШ�����Ё��ЃЁЖйeХd№^lМsЁЗБЎгСЂгкЧхЕРЙтАЫФъЃЈ1828ФъЃЉ���ЃЌшЧЖдкйeХd№^жаТЗЖўпM(jЈЌn)жаdНЈжўІѓw��ЃЌБЎИп118РхУз����ЃЌ68РхУз�����ЃЌБЎЮФПЌјиQХХЃЌЙВПЬ1300Жрзж����ЃЌЗжщЁЖађЁЗИњЁЖlМsЁЗЩВПЗжЁЃ

ЁЁЁЁЦфжа��ЃЌЁЖlМsЁЗгаАЫl����ЃЌЦфжагаСљlШ(nЈЈi)ШнЪЧъP(guЈЁn)гкПлГ§ПЦйM(fЈЈi)ЕФв(guЈЉ)ЖЈЁЃЦфгрtАќКЌСЫЩЗНУцШ(nЈЈi)ШнЃКвЛЗНУцЪЧПЦйM(fЈЈi)йYжњЕФв(guЈЉ)ЖЈ�ЃЌСаГіСЫЪПзгюI(lЈЋng)ШЁйYжњЕФвЊЧѓЃЌШче(wЈД)вЊюI(lЈЋng)ГіЗЊЫОЮФјТЗее���ЃЌЯШНЛЪзЪТђ(yЈЄn)Уї����ЃЌЂў(huЈЌ)ддОэНЛЪзЪТђ(yЈЄn)Уї�ЃЌЪМЕУНoюI(lЈЋng)����ЃЛСэвЛЗНУцЪЧъP(guЈЁn)гкЊ(jiЈЃng)йpМАБОЩэЕФЙмРэЃЌШчКНЈСЂI(yЈЈ)����ЃЌЙЋХeПИБН(jЈЉng)Йм�����ЃЌЫУКѓvФъЩњЯЂМАаайpИїЙЋЪТ�ЃЌВЛФмВЛёШЫоkРэ�ЁЃгжв(guЈЉ)ЖЈНy(tЈЏng)г(jЈЌ)ШЫЕ(shЈД)ЖрЙбйNГіжЊЮЃЌвРееуyЕ(shЈД)ђХЩ�����ЃЌВЛЕУЧжЮg�ЁЃ

ЁЁЁЁп@вЛЙмРэФЃЪНБЃзCСЫЙХДњп@ЗNжњW(xuЈІ)ЁЂжњПМЛюг(dЈАng)эРћпM(jЈЌn)аа��ЃЌЩѕжСдкГЏЭЂаћВМUГ§ПЦХeПМдКѓ����ЃЌйeХd№^ШдвЛжБОSГжп\(yЈДn)зїЃЌЧАКѓНгНќ100Фъ��ЃЌГЩщгаеТПЩб���ЁЂУћИБЦф(shЈЊ)ЕФвЛЗNЩчў(huЈЌ)жњW(xuЈІ)НMП�����ЁЃ

ЕРЙтФъщgйeХd№^БЎгшЧЖдкІЩЯ

ЁЁЁЁНтЁАЪПзггажОг^Йт����ЃЌУПЖрзшгкБPйM(fЈЈi)ЁБыyю}

ЁЁЁЁФЁЖйeХd№^БЎгЁЗЫљгнdЗМУћМАlМsЕкСљlЁАНёзhОшКуyЩжУI(yЈЈ)ЩњЯЂЁБжаПЩвдПДГіЃЌйeХd№^ЕФН(jЈЉng)йM(fЈЈi)ЪеШыжївЊгаЩэ(xiЈЄng)ЃКвЛЪЧОшПю�����ЃЌйeХd№^НгЪмИїМЪПОшйY��ЃЌОшйYШЫTщ

ЂМгп^ПЦХeЕФЩњT���ЁЂБO(jiЈЁn)ЩњЕШ�����ЃЛЖўЪЧЯЂхX���ЃЌlМsггаЁАЖРэЂЫљГіЯЂюA(yЈД)ЖЈЪЁйM(fЈЈi)уyйEАлTЃЌНЛqПЦЩПМ№^жазгЕм��ЃЌИЎПhW(xuЈІ)ЕШзгЕмзюИпУћепИївЛШЫ��ЃЌЭЌюI(lЈЋng)ЇЪЁАl(fЈЁ)ЗХЁБЕШШ(nЈЈi)Шн�ЁЃ

ЁЁЁЁйeХd№^ЕФН(jЈЉng)йM(fЈЈi)жЇГівВгадМ(xЈЌ)ЕФгнdЃЌвЛЪЧжњW(xuЈІ)жњПМйM(fЈЈi)�����ЃЌМДАl(fЈЁ)Нo№^жазгЕмМАИЎПhW(xuЈІ)ЕШзгЕмЕФqПЦ����ЁЂе§ПЦйM(fЈЈi)гУЃЌШчlМsв(guЈЉ)ЖЈжСОЉйM(fЈЈi)�����ЃЌУПХeШЫў(huЈЌ)дНoБPйM(fЈЈi)ЮщЪАT�ЃЌжСрl(xiЈЁng)ў(huЈЌ)дБPйM(fЈЈi)ЃЌtВЛею}уyЖрЙб���ЃЌНдвЛѓwНoгш�ЁЃЖўЪЧЊ(jiЈЃng)йp����ЃЌв(guЈЉ)ЖЈпM(jЈЌn)W(xuЈІ)бa(bЈГ)[УПЗнйpЛЈМtуyЫФЩЃЛЖї��ЁЂАЮЁЂq�ЁЂИБЁЂ(yЈu)УПЗнйpМtЛЈуyЖўЩ���ЃЛжаХeепУПЗнйpЛЈМtуyЫФЩ�ЃЌжапM(jЈЌn)ЪПепУПЗнйpЛЈМtуyАЫЩ���ЃЛќc(diЈЃn)д~СжЪЬаl(wЈЈi)епйpЛЈМtЪЎЖўЩ���ЁЃШ§ЪЧНoЫФЮЛПРэЪзЪТЕФйYйM(fЈЈi)ЃЌШчlМsв(guЈЉ)ЖЈЫФШЫЃЈМДПРэЪзЪТЫФШЫЃЉУПШЫСэНoаЌуyЫФЩГък�ЁЃЫФЪЧХeоkЛюг(dЈАng)йM(fЈЈi)гУЃЌШчЭЌжЮСљФъБЎв(guЈЉ)ЖЈУПФъоkМРЦЗуyЪЎЩ�ЃЌЧхаћНy(tЈЏng)Ш§ФъБЎгв(guЈЉ)ЖЈЩёяИЃепУПУћНoвдаЌН№уyЖўКСЁЃ

ЁЁЁЁйeХd№^lР§БЎгЕкСљlеfЃКЁАЪПзггажОг^Йт�����ЃЌУПЖрзшгкБPйM(fЈЈi)�����Ё����ЃЁБЧхДњЙтОwФЉФъЃЌЫФДЈКЯДЈЃЈЌF(xiЈЄn)щжиcЃЉга(gЈЈ)НаЖЁжЮЬФЕФХeШЫгУШегЕФаЮЪН�����ЃЌгфСЫЫћЧАЭљББОЉ

ЂМгў(huЈЌ)дЕФШЋп^ГЬ���ЃЌЭљЗЕвЛЙВгУСЫАЫ(gЈЈ)дТr(shЈЊ)щg��ЃЌН(jЈЉng)ЪмСЫДЌ����ЁЂЩњВЁЕФелФЅ����ЃЌпИЖГіСЫЯрЎ(dЈЁng)ИпАКЕФВюТУйM(fЈЈi)ЁЃЙХr(shЈЊ)ПМЩњИАПМr(shЈЊ)ВЛHЪеШыШЋo���ЃЌгжвЊЪ(zhЈГn)фШчмёRйM(fЈЈi)����ЁЂТУЕъйM(fЈЈi)����ЁЂяЪГ�ЁЂБPРp���ЃЌдйМгЩЯашЪ(zhЈГn)фййIвЛаЉПМдгУЕФжЌ TЫЎЬП�����ЁЂвТЯЏЕШ���ЁЃвЛАуШЫМв(shЈЊ)ыyЛIДыгаъP(guЈЁn)йM(fЈЈi)гУЙЉПМЩњПЦХeЁЃЭЌr(shЈЊ)����ЃЌУїЧхЩДњЃЌФФЯОЉбип\(yЈДn)КгжСОЉГЧашr(shЈЊ)3(gЈЈ)дТ�ЃЌФФЯОЉжСVжнДѓМsвВЪЧ3(gЈЈ)дТЁЃвђДЫ����ЃЌШчЙћзпп\(yЈДn)КгТЗОЃЌЙХДњФЛнжнЕНVжндйЕНОЉГЧвВвЊАыФъЖрr(shЈЊ)щg����ЃЌЦкщgйM(fЈЈi)гУПЩЯыЖјжЊ�����ЁЃ

ЁЁЁЁў(jЈД)гаъP(guЈЁn)W(xuЈІ)епy(cЈЈ)Ыу���ЃЌЎ(dЈЁng)r(shЈЊ)ЛнжнХeзгИАОЉЭљЗЕвЛДЮЕФйM(fЈЈi)гУУПШЫМsаш120Щ����ЃЌГЏЭЂНoгшЕФбa(bЈГ)жњзюЖрВЛГЌп^30ЩЃЌЖрЕ(shЈД)ПМЩњЕФЊ(yЈЉng)дН(jЈЉng)йM(fЈЈi)ШдашППздМКэНтQ���ЁЃвђДЫ��ЃЌйeХd№^І(duЈЌ)ПЦХeйYжњпM(jЈЌn)ааЯръP(guЈЁn)в(guЈЉ)ЖЈ��ЃЌНoЊ(yЈЉng)депЬсЙЉУтйM(fЈЈi)ЛђепСЎr(jiЈЄ)ЪГЫо���ЃЌБMПЩФмЕийYжњЊ(yЈЉng)дЪПзгЃЌНoвдвЛЖЈЕФТЗйM(fЈЈi)���ЁЂЊ(jiЈЃng)йpЕШ���ЃЌдкЭжњЪПзг(shЈЊ)ЌF(xiЈЄn)ВНШыЪЫЭО���ЁЂЙтзквЋзцЕФє(mЈЈng)ЯыЗНУцЃЌoвЩАl(fЈЁ)]СЫживЊЕФзїгУ�ЁЃ

ЁЁЁЁДйЧхДњЛнжнШЫЮФЮЕЦ№

ЁЁЁЁйeХd№^ЕФНЈГЩЃЌДйпM(jЈЌn)СЫЧхДњЛнжнИЎйШЫЮФЮЕЦ№ЕФОжУц��ЃЌў(jЈД)ЁЖЛнжнИЎжОЁЗЁЖЛнжнЪажОЁЗЕШгаъP(guЈЁn)ЪЗСЯя@ЪО�ЃЌЧхДњЃЌЛнжнИЎЙВгаЮФПЦпM(jЈЌn)ЪП15ШЫЃЈВЛКЌ§щTЃЉ�����ЁЃдкйeХd№^НЈГЩжЎЧАЕФ200Фъщg9ШЫПМШЁпM(jЈЌn)ЪП�ЃЌдкд№^НЈГЩКѓH80ФъщgЃЌИпжапM(jЈЌn)ЪПепп_(dЈЂ)6ШЫ���ЃЌАДБШР§н^жЎЧАгаДѓЗљдіМг���ЃЌФШ(cЈЈ)УцЗДгГГійeХdжЎХeДѓДѓДйпM(jЈЌn)КЭМЄАl(fЈЁ)СЫЪПзгЧѓW(xuЈІ)ЁЂЄЧѓПМШЁЙІУћЕФгћЭћКЭQаФ��ЁЃ

ЁЁЁЁйeХd№^дкщЙХДњПЦХeЗўе(wЈД)ЕФп@ЖЮvЪЗr(shЈЊ)Цк��ЃЌвВе§ЪЧЧхДњН(jЈЉng)њ(jЈЌ)ЫЅЭЫЁЂУёБМВПр��ЃЌvЪЗоD(zhuЈЃn)елЕФъP(guЈЁn)цIr(shЈЊ)ПЬ����ЁЃЧхеўИЎФЁАЪиЦфГЃЖјВЛжЊЦфзЁБЕНУцІ(duЈЌ)јfЦЌСїЖОЁЂгЂмШыЧж�����ЁЂЬЋЦНЬьјЦ№Сx�����ЁЂгЂЗЈТ(liЈЂn)мжЎвл�����ЃЌдйЕНЁАбѓе(wЈД)аТеўЁБ�����ЁЂЮьачзЗЈМААЫјТ(liЈЂn)меМюI(lЈЋng)ББОЉ�ЃЌзюКѓИїЕиЗДЧхЮфбbЦ№СxДЫЦ№БЫЗќ��ЃЌЧхГЏзюНKИВчЁЃ

ЁЁЁЁжСДЫ����ЃЌйeХd№^ЕФзїгУХcЙІФмзпЕНСЫvЪЗБMю^ЁЃШчНё����ЃЌйeХd№^МА№^Ш(nЈЈi)ЌF(xiЈЄn)ДцЕФЫФЭЈЪЏБЎЃЌзїщПЦХer(shЈЊ)ЦкЕФвзCЮФЮя�����ЃЌvЪЗr(jiЈЄ)жЕХcЮФЛЏвтСxжиДѓ���ЃЌЦфНЈжўпzЎa(chЈЃn)БЃДцСЫЙХДњец(shЈЊ)ЕФh(huЈЂn)ОГЬиеї��ЃЌец(shЈЊ)ЗДгГСЫЙХДњПЦХeжЦЖШЧщr����ЃЌщКѓШЫбаОПЧхДњйeХdМАПЦХeЬсЙЉСЫЪЗСЯвРў(jЈД)����ЃЌЪЧЗЧГЃефйFЖјживЊ(shЈЊ)ЮяйYСЯЁЃ

йeХd№^

ЁЁЁЁЮФУ}цНг

ЁЁЁЁЛнжнЌF(xiЈЄn)ДцјдКW(xuЈІ)mјЪвМs50Ь

ЁЁЁЁЮФ/бђГЧЭэѓ(bЈЄo)геп СжКЃЩњ

ЁЁЁЁЮФЮяЦеВщйYСЯКЭvЪЗЮФЋI(xiЈЄn)йYСЯя@ЪО�ЃЌЛнжнЕи

^(qЈБ)ЌF(xiЈЄn)ДцИїюјдК��ЁЂW(xuЈІ)m��ЁЂјЪвМs50Ь�����ЃЌЖрЕ(shЈД)вбБЛСащЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛ�ЁЃ

ЁЁЁЁЦфжа�ЃЌЮЛгкЛнГЧ

^(qЈБ)ђ|ЛнаТЮїНжЕФwЩЦW(xuЈІ)mЃЌдкдЊЬЉЖЈЖўФъ(1325Фъ)гЩЛнжнТЗЭЌжЊАЕЖМДЬЪМ(chuЈЄng)����ЁЃW(xuЈІ)mврЗQПзRЃЌЪЧЕиЗНЙйоkЕФг§ВХC(jЈЉ)(gЈАu)����ЁЃ

ЁЁЁЁwЩЦW(xuЈІ)m(chuЈЄng)оkжСНё700ЖрФъ����ЃЌОпгаиSИЛЕФvЪЗаХЯЂКЭтКёЕФЮФЛЏШ(nЈЈi)КЃЌЪЧЛнжнЮФУ}ЕФАl(fЈЁ)дДЕижЎвЛ��ЃЌЪЧvДњХрг§ШЫВХЕФживЊі(chЈЃng)Ыљ��ЃЌвВЪЧЙХДњwЩЦПhГЧЌF(xiЈЄn)ДцЮФЮяЙХлEжазюживЊЕФССќc(diЈЃn)КЭЙХНЈжўЫ(biЈЁo)жОЃЌШЫЮФЗeЕэЩюКё�����ЃЌОпган^ИпЕФЮФЮяЫаg(shЈД)r(jiЈЄ)жЕ��ЁЃ

ЁЁЁЁН(jЈЉng)vДњU(kuЈА)НЈ�ЃЌНЈжўУцЗeвЛЖШп_(dЈЂ)3ШfЖрЦНЗНУзЁЃW(xuЈІ)mНЈжў§RШЋ��ЃЌУїДњОЭгаєаЧщT�ЁЂуњГиЁЂъЊщT�����ЁЂЯШR��ЁЂУїЬУ��ЁЂНЬжIЪв�����ЁЂ|ЮїЩT���ЁЂЬ(hЈЄo)ЗП���ЁЂМЮЩЦьє���ЁЂжвСxаЂуЉьєЁЂУћЛТьє�����ЁЂрl(xiЈЁng)йtьє����ЁЂЧрдЦщwЁЂЮФВ§щw����ЁЂУCгКЭЄЁЂў(huЈЌ)№ЬУЕШ����ЁЃ1946Фъ�����ЃЌЪЁСЂ|НХRr(shЈЊ)жаW(xuЈІ)пwЛиЛнжнЃЌЭ(fЈД)УћЪЁСЂЛнжнжаW(xuЈІ)�����ЃЌдкwЩЦW(xuЈІ)mЭ(fЈД)еn�����ЃЌУцЯђ|НИїПhеаЩњ�����ЁЃ1954Фъ���ЃЌИФУћV|ЛнъИпМ(jЈЊ)жаW(xuЈІ)�����ЁЃ1968ФъдјщЛнжнЪаЕкЖўжаW(xuЈІ)ЪЙгУ�����ЃЌ1978ФъЭ(fЈД)аЃ�����ЃЌШдЗQЛнъИпМ(jЈЊ)жаW(xuЈІ)���ЁЃ

ЁЁЁЁW(xuЈІ)mШ(nЈЈi)ЕФЙХНЈжўКѓж№ФъБЛаТаЃЩсЬцДњ���ЃЌЌF(xiЈЄn)HДцУїДњШfvЫФЪЎвЛФъ(1613Фъ)ЫљНЈЕФъЊщTКЭДѓГЩЕюЃЌЌF(xiЈЄn)ДцНЈжўБЃДцЭъКУ��ЃЌШдСЂгкЛнъИпМ(jЈЊ)жаW(xuЈІ)Ш(nЈЈi)����ЁЃ

ЁЁЁЁ1990ФъЃЌwЩЦW(xuЈІ)mБЛЙЋВМщЛнжнЪаЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛ���ЃЌ2002ФъБЛЙЋВМщV|ЪЁЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛ���ЁЃ

ЁЁЁЁдкЧхДњЃЌЬиeЪЧгКЧЌr(shЈЊ)Цк���ЃЌ|НПЭМвПЦХeШЫВХВЛргПЌF(xiЈЄn)���ЁЃвдМвзхјдКщжївЊаЮB(tЈЄi)ЕФрl(xiЈЁng)ДхЛљгјдКХdоkКЭЦеМА��ЃЌБэЌF(xiЈЄn)ГіМвзхадКЭУмМЏаЭB(tЈЄi)н(shЈЌ)Ё�����ЃЛн|ЖрзЃВЬЪЯ���ЁЂЛнъц(zhЈЈn)ТЁКЭЧящLЕФШ~ЪЯОЭЪЧЦфжаЕФДњБэ��ЁЃ

ЁЁЁЁЧхЧЌТЁЖўЪЎЮхФъ(1760Фъ)��ЃЌЧящLЩГПгШ~ЬиУЏКЭШ~ЬиЪЂажЕмОшйYНЈдO(shЈЈ)ЭІаујдКЃЈгжУћЯѓЩНжаW(xuЈІ)ЃЉ���ЃЌr(shЈЊ)щШ~ЪЯМвзхЫНлгЃЌКѓгкЧЌТЁЮхЪЎФъ(1785Фъ)U(kuЈА)НЈщјдК���ЃЌЌF(xiЈЄn)ЮЛгкЛнъ

^(qЈБ)ЧящLНжЕРЯѓXДхЯѓЩНТД�ЁЃ

ЁЁЁЁЭІаујдКvЪЗгЦОУ���ЃЌНЈжўБЃДцн^КУ�����ЃЌh(huЈЂn)ОГ(yЈu)УР���ЃЌЪЧЛнъЧящLvЪЗЮФЛЏЕФОЋШA����ЃЌОпгаЩюКёЕФЮФЛЏЕзЬN(yЈДn)����ЃЌвВЪЧЛнжнЌF(xiЈЄn)Дцн^ЩйЕФЙХДњјдКжЎвЛЃЌЪЧвЛЬыyЕУЕФЙХДњјдКНЈжў�ЁЃ(chuЈЄng)оk200ЖрФъэЃЌдјдКХрг§СЫВЛЩйгЂВХ���ЃЌжјУћSюI(lЈЋng)Ш~э�����ЁЂББЗЅУћЂШ~ЭІЕШЖМдјдкДЫзxј�ЁЃ

ЁЁЁЁјдКзјФЯЯђББ��ЃЌЭЈпM(jЈЌn)Щю34Уз����ЃЌЭЈУцщ53.74УзЃЌеМЕиУцЗeМs1827ЦНЗНУзЃЌЦНУцГЪщLЗНаЮ�ЃЌгЩШ§пM(jЈЌn)ЁЂMЮн���ЁЂКѓзљ(gЈАu)ГЩЁЃжанSОЩЯХХСаШ§пM(jЈЌn)ЩгдКТф���ЃЌвЛпM(jЈЌn)ХЦЗЛЪНщTЧ�ЃЌщTю~јЁАЭІаујдКЁБЫФзж�����ЁЃ

ЁЁЁЁў(jЈД)СЫНт�ЃЌЭІаујдКпЪЧжаЙВЧяЯЊжЇВПГЩСЂХfжЗКЭТЗ|оr(nЈЎng)УёПЙГЭЌжОПў(huЈЌ)ХfжЗЃЌОпгаКёжиЕФШЫЮФvЪЗКЭИяУќЪЗлE���ЁЃ2004Фъ�ЃЌдјдКБЛЙЋВМщЛнжнЪаЮФЮяБЃзo(hЈД)ЮЮЛ��ЁЃ

ЁЁЁЁЮФ/чбЉЦН D/ЛнжнЪаВЉЮя№^

ЁЁЁЁВпНy(tЈЏng)ЛI/бђГЧЭэѓ(bЈЄo)геп ёRгТ ъђљi

ЁЁЁЁ